アンガトラマは白亜紀前期、現在のブラジルに生息していたスピノサウルス科の肉食恐竜です。細長い吻部と円錐形の歯を持ち、主に魚を捕らえていたと考えられています。ここではアンガトラマの概要や同時期に発見さえれたイリタトルとの違いをご紹介します。

アンガトラマの基本情報

| 属名 | Angaturama |

| 種名(種小名) | Angaturama limai |

| 分類 | 獣脚類 > スピノサウルス科 > スピノサウルス亜科 |

| 生息時代 | 白亜紀前期(アルビアン期:約1億1000万年前) |

| 体長(推定) | 約7-8m |

| 体重 | 約500kg |

| 生息地 | ブラジル |

| 食性 | 魚食性 |

アンガトラマの大きさ比較

-恐竜図鑑-比較-1024x335.jpg)

アンガトラマの概要

アンガトラマは、白亜紀前期に現在のブラジルに生息していたスピノサウルス科の肉食恐竜です。ワニのように細長い吻部と、鋸歯のない円錐形の歯を持ち、主に魚を食べていたと考えられています。全長は約7-8メートルと推定され、水辺での生活に適応した半水棲の捕食者だった可能性があります。頭部には矢状隆起(とさか)があり、背中には帆のような構造があったとされます。化石は主に頭骨の前方部分のみが見つかっており、よく似た恐竜「イリタトル」と同一種ではないかという説もありますが、明確な証拠はまだ得られていません。

アンガトラマが発見された場所と化石

アンガトラマの化石は、ブラジル北東部にあるセアラ州のアラリペ盆地で発見されました。具体的には「ロムアルド累層」と呼ばれる地層から見つかっており、この地層は白亜紀前期(約1億1000万年前)の堆積物で構成されています。この地層から見つかる化石は保存状態が非常に良好なことで知られ、多くの魚類や翼竜の化石も産出されています。

アンガトラマの標本は、主に頭部の前方部分のみが見つかっており、吻部の細長い形状や独特の矢状隆起などが確認されています。ただし、全身の化石は未発見のため、骨格の全体像は推定に基づいています。

アンガトラマの特徴と分類

アンガトラマはスピノサウルス科に属する肉食恐竜で、細長く狭い吻部と円錐形の歯が特徴です。歯には鋸歯がなく、魚をつかむのに適した形状をしていました。頭部には矢状隆起と呼ばれるとさかのような構造があり、視覚的なディスプレイに使われた可能性があります。このような形態から、アンガトラマは水辺で魚を中心に捕食していたと考えられています。分類上はスピノサウルス亜科に含まれ、より大型で知られるスピノサウルスと近縁です。ただし、完全な骨格は発見されておらず、分類には不確かな部分も残っています。また、よく似た恐竜であるイリタトルとの違いが議論されている点も注目すべきポイントです。

アンガトラマの名前の由来

アンガトラマという名前には、古代ブラジル先住民の文化的背景が反映されています。学名 Angaturama limai の「Angaturama(アンガトラマ)」は、ブラジル先住民トゥピ族の言葉に由来しており、「勇者」や「高貴な者」といった意味を持ちます。これは、この恐竜の堂々とした姿や水辺の捕食者としての生態にふさわしい命名といえるでしょう。

一方、種小名「limai(リマイ)」は、この化石の存在を研究者に最初に知らせたブラジルの古生物学者ムリロ・R・デ・リマ氏への献名です。このように、種小名には貢献者への敬意を表すケースが多く見られます。

また、「Angaturama limai」という学名は1996年に正式に記載されましたが、同じ年には「イリタトル(Irritator challengeri)」というよく似たスピノサウルス科の恐竜も命名されています。どちらの名前が有効かという議論もありますが、先に命名されたイリタトルに分類される可能性があるため、アンガトラマの名前があまり浸透していない現状もあります。

アンガトラマとイリタトルの違い

アンガトラマとイリタトルは、どちらもブラジルのロムアルド累層から発見されたスピノサウルス科の恐竜で、生息時代や化石の発掘地が一致していることから、同一の恐竜である可能性が指摘されています。

アンガトラマは吻部(ふんぶ)と呼ばれる頭骨の先端部分のみが見つかっており、イリタトルは頭骨の後部のみが見つかっているため、重複する部位がなく、直接比較して「同じ個体かどうか」を証明すること難しいのです。

一部の研究者は、両方の標本を組み合わせることで1つの頭骨になる可能性があると考えてきました。実際、特徴的な歯や矢状隆起の形などに共通点が見られるという意見もあります。そのため、「アンガトラマはイリタトルのジュニアシノニム(後から命名された別名)である」と主張する研究も複数存在します。

一方で、保存状態や化石の色、構造の違いから「別属である」とする見解も根強くあります。2017年には、両化石の保存状態やサイズの差を根拠に「同じ個体ではない」とする研究結果も発表されました。特にアンガトラマの方がより大きな個体に見えることも指摘されています。

このように、現在でも明確な結論は出ておらず、同一種かどうかを判断するには、重複した部位を持つ新たな化石の発見が必要です。今後の研究によって分類が見直される可能性もあるため、注目されている論点の一つといえるでしょう。

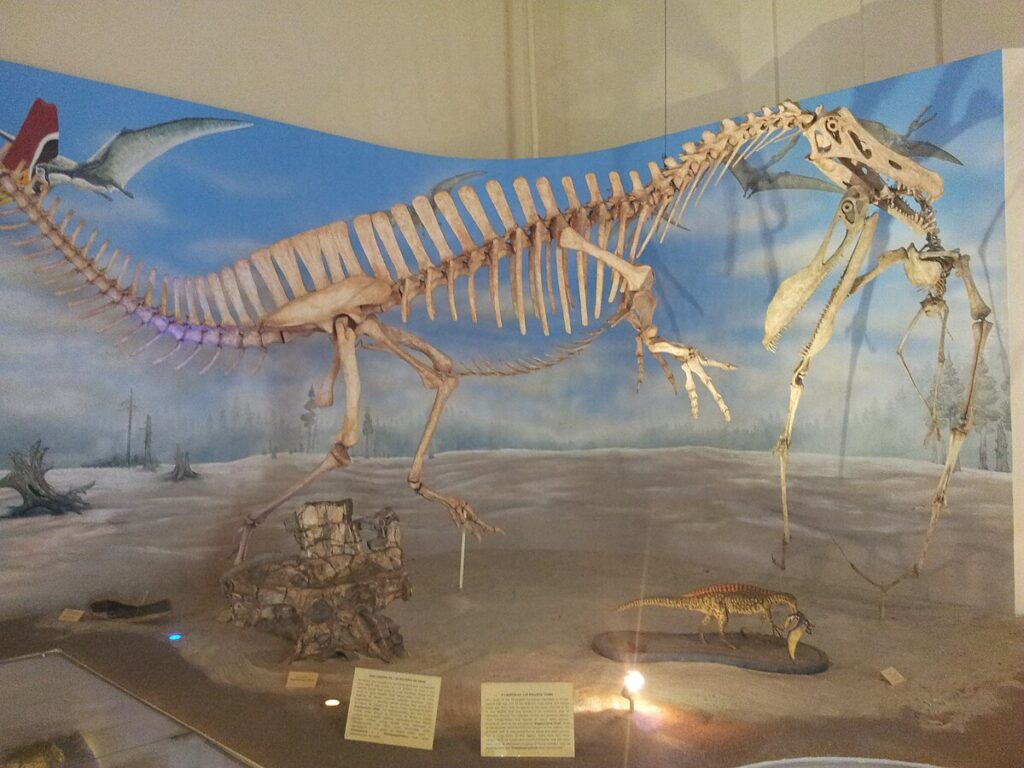

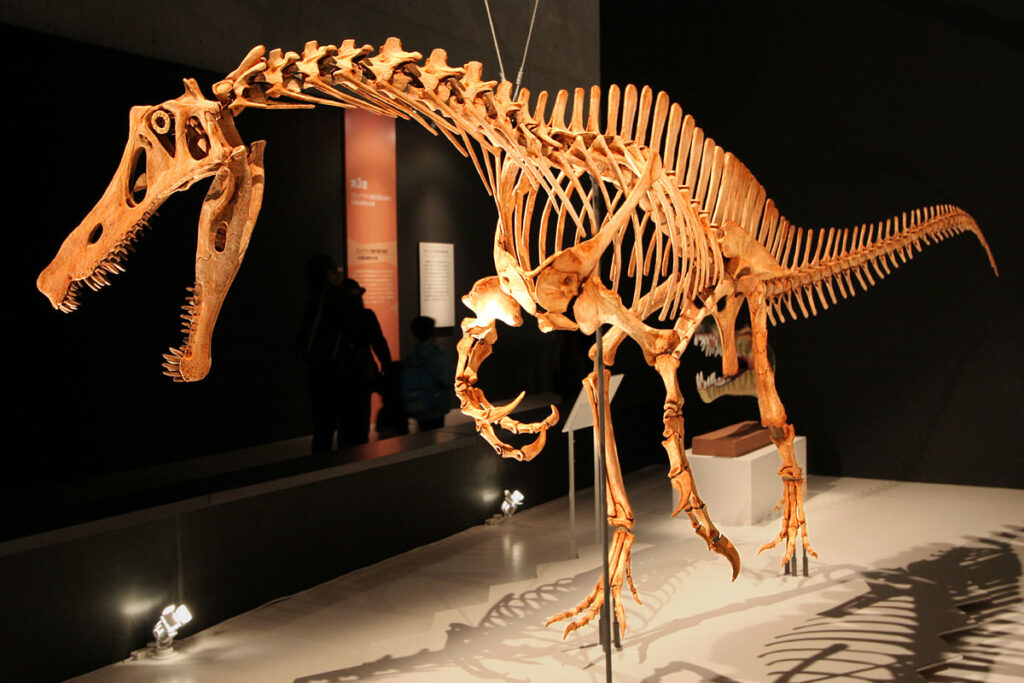

全身骨格の再現と展示情報

アンガトラマの全身骨格は、実際にはすべての部位が発見されているわけではありません。しかし、発見された化石をもとに、他の近縁種であるスピノサウルス科の恐竜と比較しながら、レプリカ骨格が制作されています。

レプリカ骨格は、2009年にブラジル国立博物館で開催された特別展「Dinossauros no Sertão(セルトンの恐竜)」において初公開され、大きな話題を集めました。展示では、アンガトラマが翼竜をくわえている姿で再現され、捕食者としての生態を視覚的に伝える構成になっていました。

また、このレプリカは日本でも展示されたことがあり、2016年の「大恐竜展―知られざる南半球の支配者―」で国立科学博物館に登場しました。精巧な造形とリアルな彩色により、来場者に強いインパクトを与えた展示のひとつになりました。

|幻の小型ティラノサウルス【恐竜図鑑】-1-300x164.webp)

-恐竜図鑑-4-300x164.jpg)

|歩く山脈史上最大の生物【恐竜図鑑】-4-300x164.webp)

-恐竜図鑑1-300x200.jpg)

-恐竜図鑑-300x158.jpg)

-恐竜図鑑-300x164.jpg)

-恐竜図鑑-2-300x164.jpg)

-恐竜図鑑1-300x158.jpg)