バリリウムは白亜紀前期のイギリスに生息していた鳥脚類の恐竜です。ここではバリリウムの概要、発見された地層と標本、特徴、名前の由来などをご紹介します。

バリリウムの基本情報

| 属名 | Barilium |

| 種名(種小名) | B. dawsoni |

| 分類 | 鳥脚類 > イグアノドン科 > バリリウム属 |

| 生息時代 | 白亜紀前期(約1億2,600万 ~ 1億2,500万年前) |

| 体長(推定) | 約8m |

| 体重 | – |

| 生息地 | イギリス |

| 食性 | 草食 |

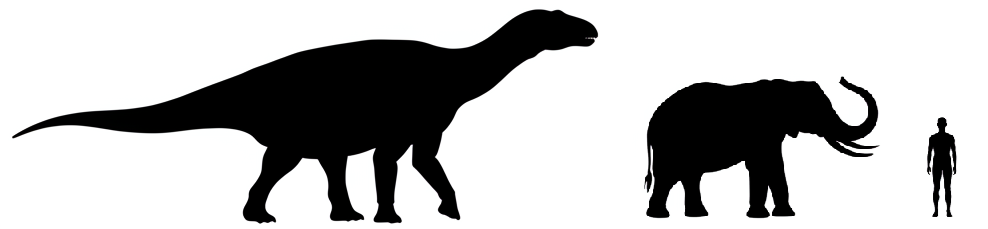

バリリウムの大きさ比較

バリリウムの概要

バリリウムは、白亜紀前期のイギリスに生息していた大型の草食恐竜で、イグアノドン類に分類される属のひとつです。かつてはイグアノドン・ドーソニとされていましたが、2010年に古生物学者デビッド・ノーマンの研究により、新属「Barilium」として独立しました。

バリリウムは、同じ時代に生息していたヒプセロスピヌスとは骨の構造で明確に区別され、全長は約8メートルにも達する堅牢な恐竜でした。比較的保存状態の良い部分骨格や脊椎、骨盤などが知られており、現在でも新たな研究が進められています。

バリリウムが発見された地層と標本

バリリウムの化石は、イギリス南部 イースト・サセックスの海岸近くにあるヘイスティングス周辺の地層から発見されました。地質学的には、ヴァランギニアン期のワドハースト粘土層に由来し、当時の環境は湿地や氾濫原が広がる低地だったと考えられます。

この地域は、恐竜時代には湖や川の氾濫原が広がる湿潤な環境だったと考えられており、植物も豊富だったため、大型の植物食恐竜が生息するのに適していたと考えられています。

採集された標本には、NHMUK R798 など多数の骨格が含まれており、同一の個体に由来する可能性が高いことから、精度の高い解剖学的研究が進められています。これらの骨は、主に粘土や泥岩層から発見され、保存状態も比較的良好です。

バリリウムの特徴

バリリウムは、白亜紀前期ヴァランギニアン期にイングランド南部で生息していた大型の草食恐竜で、イグアノドン類に属します。全長はおよそ8メートルに達し、頑丈な骨格と短く厚みのある神経棘を持つ脊椎が特徴です。骨盤は特に発達しており、刃状の前恥骨突起やJ字型の坐骨など、力強い体格を示す形質が多く見られます。また、肩帯や大腿骨もがっしりとしており、陸上で安定した動作が可能だったと考えられます。

バリリウムの名前の由来

この恐竜の名前は、古代ギリシャ語で「重い腸骨」を意味しており、頑丈な骨格構造を反映しています。実際、発見された骨の一部には、厚く発達した腸骨や坐骨、短く力強い神経棘を持つ椎骨など、重厚な体格を示す特徴が見られました。

バリリウムは当初、1888年にイグアノドン・ドーソニ(Iguanodon dawsoni)として記載されました。記載を行ったのは、当時の著名な古生物学者リチャード・ライデッカーです。この名前は、発見者チャールズ・ドーソンから名付けられました。しかし当時は、イグアノドン類の分類がまだ曖昧で、さまざまな種が同一属にまとめられていました。

その後の研究によって、イグアノドン・ドーソニの骨格には、腸骨の構造や椎骨の形状に顕著な違いが見られるなど、他のイグアノドンとは異なる独自の形質が複数あることが明らかになりました。これを踏まえ、2010年にデビッド・ノーマンがこの恐竜を「バリリウム(Barilium)」という新属として再分類しました。属名は「重い腸骨」という意味のギリシャ語に由来しています。

- 亜目 : 鳥脚亜目 (Ornithopoda)

- 上科 : イグアノドン上科(Iguanodontoidea)

- 科 : イグアノドン科(Iguanodontidae)

- 属 : バリリウム属(Barilium)

同年、別の研究チームによって「トリリオン(Torilion)」という新属名も提案されましたが、こちらはバリリウムの後発であるため、命名規則上無効とされ、バリリウムが正式な名称として採用されました。分類の変遷は、恐竜研究における学術的な進展を示す一例といえるでしょう。

-恐竜図鑑-300x164.jpg)

|幻の小型ティラノサウルス【恐竜図鑑】-1-300x164.webp)

-恐竜図鑑-300x164.jpg)

-恐竜図鑑-2-300x164.jpg)

|世界で最初に発見された恐竜【恐竜図鑑】-2-300x164.webp)

-恐竜図鑑-300x158.jpg)

-恐竜図鑑-3-300x164.jpg)

-恐竜図鑑-2-300x164.jpg)