ツァガンテギアは白亜紀後期のモンゴルに生息した曲竜類の恐竜です。ここではツァガンテギアの概要、発見された地層と標本、特徴と分類についてご紹介します。

ツァガンテギアの基本情報

| 属名 | Tsagantegia |

| 種名(種小名) | Tsagantegia longicranialis |

| 分類 | 曲竜類 > アンキロサウルス科 |

| 生息時代 | 白亜紀後期(約7,400万 – 6,700万年前) |

| 生息地 | モンゴル |

| 体長(推定) | 約4m |

| 体重(推定) | – |

| 食性 | 植物食 |

推定される大きさと体の構造

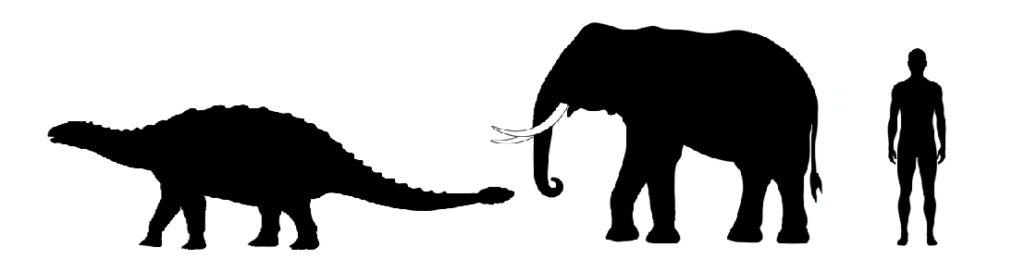

ツァガンテギアの全長は約6〜7メートル、体重は1〜4トンと推測されています。現存する標本は頭骨のみで、全身骨格は未発見ですが、頭骨の長さは約38センチメートル、幅は約25センチメートルと記録されています。頭部は平たく、口先は幅広く、上部には骨質の小さな隆起が並んでいたと考えられます。背中には骨の装甲板が並び、尾の先端は棍棒状で、捕食者に対する防御や威嚇に使われた可能性があります。これらの特徴から、堅牢な体と防御力を兼ね備えた草食恐竜であったと考えられます。

他のアンキロサウルス類との違い

ツァガンテギアは、同じアンキロサウルス科のピナコサウルスやシャモサウルスと近縁ですが、頭骨形状に明確な差異があります。他種では丸みを帯びたモザイク状の装飾が多いのに対し、ツァガンテギアの頭骨は扁平で不定形な骨板が並び、吻部はシャベルのように長く伸びています。この形状は採食方法の違いに影響し、幅広い草を刈り取る他種に対し、ツァガンテギアは地面近くの特定植物を掘り起こすように食べていた可能性があります。こうした形態的特徴は、生態的なニッチ分化を示す重要な証拠とされています。

ツァガンテギアの化石発見と名称の由来

-1-1024x559.jpg)

ツァガンテギアが発見された地層と標本

ツァガンテギアの化石が発見されたのは、モンゴル東部のゴビ砂漠に位置する「ツァガン・テグ」と呼ばれる地域で、その地名にちなんで「ツァガンテギア」と名付けられました。この地名はモンゴル語で「白い山」を意味し、恐竜を含む多くの化石が産出することで知られています。

種小名のロンギクラニアリスは、ラテン語の「長い」を意味するlongusと「頭蓋骨」を意味するcraniumに由来し、その細長い頭蓋骨にちなんでいます。

ツァガンテギアが埋まっていた地層は、「バヤン・シレ層」と呼ばれる上部白亜紀の地層で、約9,200万〜8,600万年前にあたると考えられています。この地層は被子植物の痕跡や、淡水にすむカメや魚類、さらには大型の竜脚類や獣脚類といったさまざまな動物の化石も出土しており、河川や湖の堆積物が広がる地域で、当時は乾燥気味ながらも水源のある環境が存在していたとされます。

ツァガンテギアの標本として知られているのは、頭骨1体のみ(標本番号:MPC 700/17)です。この頭骨は1983年に発掘され、モンゴル科学アカデミーに収蔵されたのち、1993年にトゥマノワによって新属新種として記載されました。保存状態は比較的良好ですが、下顎は失われており、全身骨格は見つかっていません。そのため、この標本はツァガンテギアの形態を知るうえで貴重な一次資料となっています。

分類と学名の位置づけ

ツァガンテギアは、鳥盤目・装盾亜目・曲竜下目・アンキロサウルス科に分類される鎧竜類です。学名はTsagantegia longicranialisで、属名「ツァガンテギア」は化石発見地であるモンゴルのツァガン・テグに由来します。種小名「ロンギクラニアリス」はラテン語で「長い頭骨」を意味し、特徴的な頭部形状を反映しています。1993年に古生物学者タチアナ・トゥマノワによって新属新種として記載され、現時点で単型属として知られています。

- 目 : 鳥盤目(Ornithischia)

- 亜目 : 装盾亜目(Thyreophora)

- 下目 : 曲竜下目(Ankylosauria)

- 属 : ツァガンテギア属(Tsagantegia)

- 学名:Tsagantegia longicranialis

ツァガンテギアの生態と生息環境

-3-1024x559.jpg)

生息していた時代と環境

ツァガンテギアが生息していたのは、白亜紀後期のセノマニアン期からサントニアン期(約9,200万〜8,600万年前)にかけてです。当時のモンゴル・ゴビ砂漠東部は、現在の乾燥した砂漠とは異なり、半乾燥気候で河川や湖が点在していました。地層はバヤン・シレ層に属し、河川堆積物や湖沼堆積物が多く見られることから、安定した水源が存在していたと推測されます。また、この地域では被子植物の痕跡も確認されており、ツァガンテギアを含む草食恐竜の食料環境が整っていました。

同時代に共存した動物たち

ツァガンテギアが生きていたバヤン・シレ層には、多様な恐竜や古代爬虫類が生息していました。獣脚類ではアキロバトールやエルリコサウルス、草食恐竜では同じ曲竜類のタラルルスやハドロサウルス類のゴビハドロス、縁頭類のアムトケファレやグラキリケラトプスなどが確認されています。さらに大型竜脚類エルケトゥ、淡水性のカメやワニ、さらには翼竜や古代魚類も存在しており、ツァガンテギアは多様な生物が共存する豊かな生態系の一員でした。

2.jpg)

-恐竜図鑑-300x164.jpg)

|小さな暴君・Tレックスの原型【恐竜図鑑】-2-300x164.webp)

|日本初の肉食恐竜【恐竜図鑑】-2-300x164.webp)

-恐竜図鑑-1-300x164.webp)

-恐竜図鑑-3-300x164.jpg)

-恐竜図鑑-2-300x164.jpg)

-恐竜図鑑-300x164.jpg)

|最強の肉食恐竜【恐竜図鑑】-8-300x164.webp)